以文為媒傳楚韻 以研促興續新篇

這場高規格《考烈王》研討會 搭建歷史與當下對話橋梁

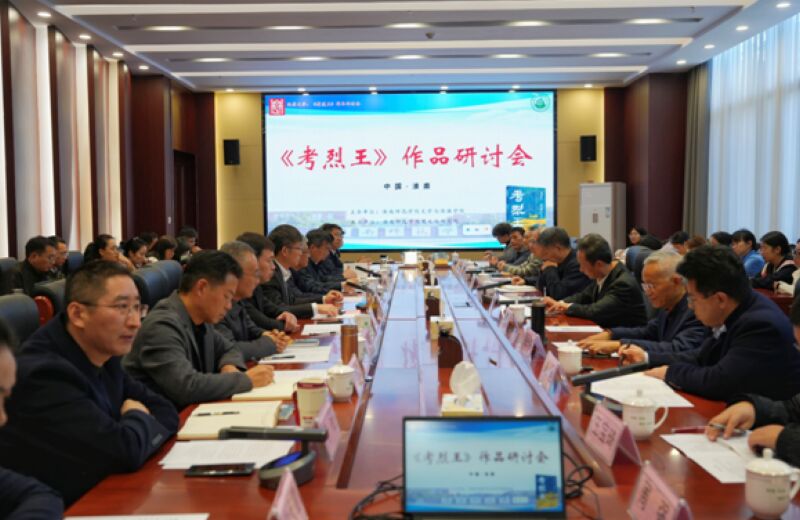

《考烈王》作品研討會在淮南師范學院舉行

與會專家學者作主旨發言

11月5日下午,由淮南師范學院文學與傳播學院主辦、淮南師范學院楚文化研究院承辦的《考烈王》作品研討會舉行,多位作家、教授、文化學者齊聚一堂,圍繞《考烈王》這部作品展開熱議,就作品視角、思想內涵以及社會價值等開啟一場高度與深度并存的探討。

當天,所有與會專家學者都言辭懇切地發表了真知灼見,大家認為,《考烈王》這部作品以嚴謹的史學態度為根基,輔以生動傳神的文學筆觸,深入挖掘史料,巧妙構思敘事,全景式地展現了楚考烈王復雜跌宕的一生,創作中展現了作者沈國冰卓越的學術素養和文學才華。

湖北省社科院楚文化研究所研究員尹弘兵:

作為楚文化研究者,我對淮南有特殊的感情。對于淮南楚文化研究,我想應該從歷史、考古與文化傳播三方面入手。《考烈王》一書,在文化傳播領域作出了非常獨到的貢獻。作為武王墩大墓的墓主,我們不僅需要對考烈王作深入的學術研究工作和科普工作,同時也需要對考烈王及晚期楚國歷史與文化進行各種創作,從而使得淮楚文化全面擴展開來、深入人心,以最終實現文化、經濟、社會的協調發展。希望淮南的文化工作者,在晚期楚文化、江淮楚文化、安徽楚文化的研究與傳播、展示上給我們還來更多的作品,更大的驚喜。

考古學家、武王墩墓考古發掘項目領隊宮希成:

武王墩考古資源現實意義重大,將它傳承好、保護好、利用好,以弘揚中華優秀傳統文化,為地方可持續性發展服務。不僅需要對考古信息進行持續研究和宣傳,還需要對考烈王和楚國晚期的歷史加強研究和宣傳普及。考烈王在位25年,在戰國后期歷史上留下了濃重的一筆,《考烈王》書中總結了考烈王的九大歷史貢獻,開疆擴土、合縱抗秦、遷都壽春等,楚國的聲望和影響大幅回升,有學者將其當政時期視作楚國的中興。

淮南市文聯黨組書記、主席岳葆春:

很多人可能不太了解考烈王,在那個風云際會的年代,有許多歷史細節等待我們去探索。如何了解楚國,這部《考烈王》就描述了楚國的起源及重大歷史事件,對很多問題進行了詳細闡述,為更多讀者了解楚國歷史、了解考烈王提供了參考,書中將那個時期的政治、經濟、民俗、文化都呈現在讀者面前,是對楚文化的嶄新詮釋。未來,外地游客來淮南沉浸式游玩,了解關于武王墩墓和楚考烈王的情況,這本書將是他們的首選。

安徽理工大學馬克思主義學院教授高旭:

這部作品具有鮮明的個人特點,是一部具有“拓荒”意義的淮楚文化研究傳承之作。它既有比較堅實的學術基礎,對楚文化性格及特色有深刻的認識把握,又能用歷史紀實文學的獨特文體形式和靈動流暢的文筆來呈現楚考烈王跌宕起伏的政治生涯,不僅可讀性強,更可引發相關楚文化研究的縱深推進,促動當前淮楚文化的良好發展。我們因楚文化結緣,其發展需要大家一起努力,讓淮南楚文化研究成為全省乃至全國的重要基地及日后的學術“重鎮”。淮楚文化大有可為,大有前景,于所有淮南學術文化工作者而言,是責任也是挑戰。

淮南師范學院文學與傳播學院教授方川:

這是武王墩一號墓一萬余件文物出土后,墓主人被確定為考烈王熊完后,楚文化研究領域一項嶄新的研究成果。全書15.3萬字通過翔實的史料與浪漫的文風,大筆勾勒加細膩描摹,將考烈王在世52年的跌宕起伏而又轟轟烈烈的一生進行了多維度的展示,顯示了作者對史料的裁剪與傳奇人生畫像的駕馭能力,既為考烈王立了傳,也為楚國歷史編了年。

座談會上,《考烈王》作者沈國冰介紹了創作這部作品的心路歷程,引起了在場嘉賓的強烈共鳴,“考烈王是戰國晚期一個極為重要的歷史人物。就他所處的那個時代而言,他是一個不應該被忽視的王者。考烈王值得被更多人看見。”這段話被制作成為這本書的書簽。他表示:“成為武王墩考古發掘、楚文化研究傳播默默無聞的拓荒者之一,既是我的情懷和夢想,更是我的責任和使命。”

當天活動中,沈國冰被正式聘請為淮南師范學院客座教授,他對楚文化,特別是戰國晚期楚國歷史的深入研究和獨到見解,不僅為人們理解那段錯綜復雜的歷史提供了新的視角,也為高校相關學科的教學與科研工作注入了新的活力,提供了寶貴的學術資源。

(記者 付莉榮 蘇國義)